Zum sechzehnten mal der Fragebogen, wie immer kurz vor Weihnachten.

Nachdem ich vorletztes Jahr eigentlich schon auf dem richtigen Weg war, hatte ich mich 2017 ja dummerweise im Job vertan und mich dadurch wieder ein ganzes Jahr zurückgesetzt. Und es gibt nichts frustrierendes für mich, etwas, was ich eigentlich schon gemacht habe, noch mal machen zu müssen, daher ist die Grundstimmung dieses Jahres ein bisschen unfair gegenüber dem Erreichten.

Ich hab meine Selbständigkeit nämlich inzwischen durchaus wieder genau da wo ich sie haben will: die Kohle reicht - obwohl ich durch einen auftragsmäßig schlechten Sommer hindurch musste und eine unglaubliche Menge Steuern fällig waren (2016 war ja nun mal ein gutes Jahr) -, ich habe am Ende des Jahres viele wirklich interessante Aufträge und ich bin sogar insgesamt ein gutes Stück weiter, als ich dieses Jahr kommen wollte. Es ist also eigentlich alles gut, wenn nicht sogar super. Der Weg hier hin fühlt sich aber zäh und langsam an, weil drei Viertel davon aus dem Aufholen des Rückstands bestand, den ich letztes Jahr verursacht habe und dabei immer die nächste Zahlungsdeadline drohte. Das letzte Quartal allerdings war, als ob sich die Bremsen gelöst hätten - was sie auch waren, denn die Rückstände sind aufgeholt und die Rechnungen bezahlt - und ich fahre grade mit ordentlich Rückenwind und ohne Ballast ins nächste Jahr hinein, daher bin ich mit 2018 wirklich viel zufriedener als es sich im Moment noch anfühlt.

Nun aber zum alljährlichen Fragebogen:

(Und natürlich vorab auch wieder die Rückblicke auf 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003)

Zugenommen oder abgenommen? Etwas abgenommen, meine ich.

Haare länger oder kürzer? Erst wieder etwas länger, inzwischen aber wieder kurz.

Kurzsichtiger oder weitsichtiger? Gleich geblieben.

Mehr bewegt oder weniger? Ich denke mal, mehr. Es ist aber nicht wirklich so, dass ich irgendwas tue, was man als "Sport bezeichnen könnte Ich gehe einfach nur möglichst alle Strecken zu Fuß, die unter vier Kilometer sind.

Mehr Kohle oder weniger? Eigentlich mehr. Aber der größte Teil des Jahres war ein ständiger Wettlauf mit dem Finanzamt.

Mehr ausgegeben oder weniger? Kommt drauf an, was man als Ausgabe bezeichnet. Wenn man eine mittlere fünfstellige Summe für Steuern und Vorausszahlungen dazurechnet, wars wesentlich mehr. Wenn nicht: Wesentlich weniger, denn ich hatte echt kein Geld übrig für Firlefanz. Oh, und da ich Anfang des Jahres das Auto abgeschafft habe hab ich auf jeden Fall einiges gespart. Die Karre fehlt mir auch nicht. Ich hab dieses Jahr nur ein eiziges mal ein Auto gebraucht und da hab ich mir eben eins per Flinkster geholt.

Der hirnrissigste Plan? Dieses Jahr hab ich mich vor hirnrissigen Plänen gehütet. Es hat keine Stelle gegeben, an der ich ein Risiko hätte eingehen können.

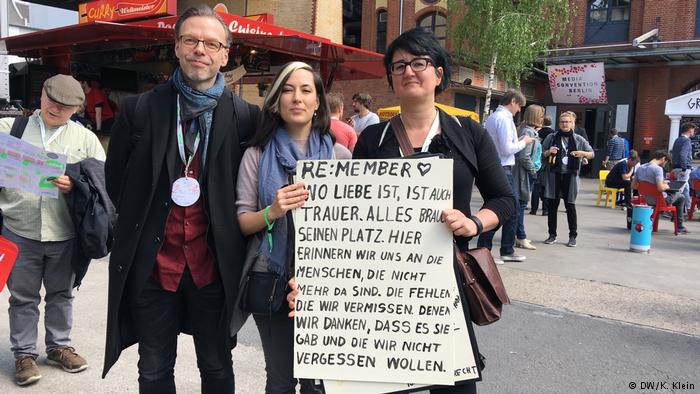

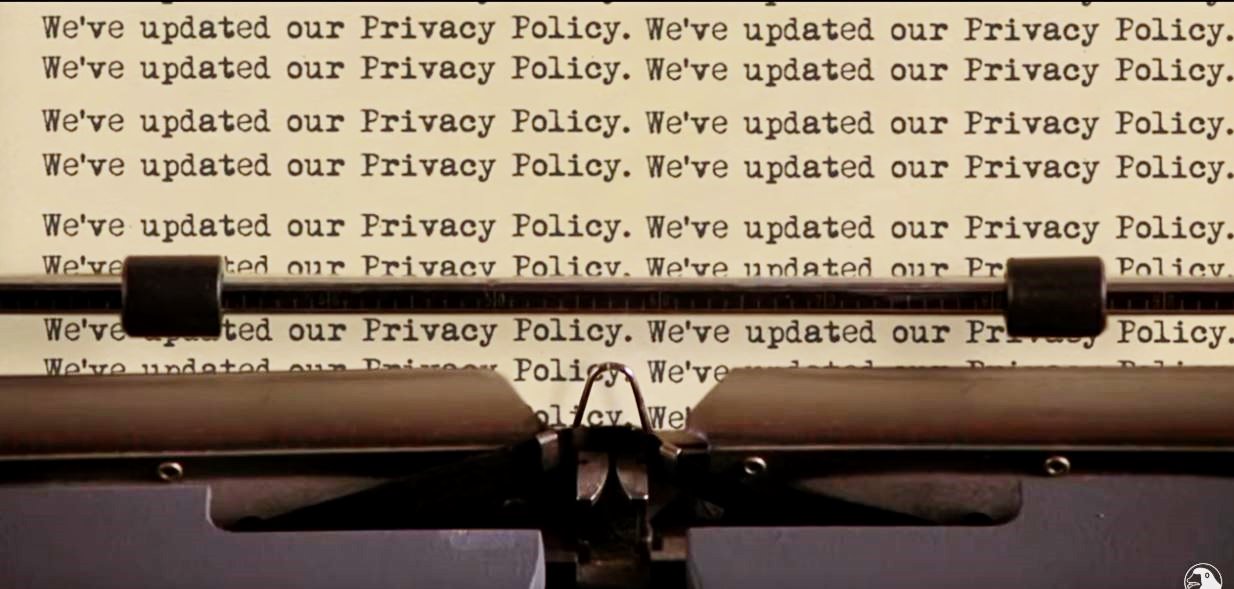

Die gefährlichste Unternehmung? Konnte ich nur im Nachhinein sehen: In dem Jahr seine Selbständigkeit wieder aufzubauen, in dem es einen Sommer gibt, an dem absolute Stagnation herrscht. Das konnte man nicht ahnen, aber die kommunikative Stille nach der Einführung der DSVGO war wirklich erstaunlich.

Der beste Sex? Das war dieses Jahr wirklich nicht, was mich beschäftigte, aber Danke der Nachfrage.

Die teuerste Anschaffung? Ein Büro.

Das leckerste Essen? Sushi mit der Family. Und mein Zitronenhühnchen.

Das beeindruckendste Buch? Dieses Jahr mal ein Comic: Ms. Marvel.

Der ergreifendste Film? Gestern hab ich Aquaman gesehen und fand ihn an der Grenze zu grandios in seiner überbordenden Opulenz. Überhaupt, dieses Jahr gabs ja jede Menge opulente Blockbuster von Solo, Jurassic World, Phantastic Beasts bis Infinity War. Allerdings hat mich davon kaum was beeindruckt (Infinity War war ok, Solo war so mittel und muss man eigentlich nicht gesehen haben, die anderen hab ich selbst nicht gesehen). Ergreifend fand ich dann tatsächlich Bohemian Rhapsody. Ich hatte auf Facebook was drüber geschrieben (auf englisch, daher hab ichs nicht ins Blog gesetzt):

We saw Bohemian Rhapsody yesterday. I know that a lot didn't happen the way they show it for the sake of the naarative and i certainly missed some important things (i.e. the significance of the Queen Army and how close they were to their fans). But it reminded me of so many small things we all were quite aware and cared for back in the eighties - the sheer appreciation of four people giving everything to always be on the absolute top of every musical quality standard without any compromise. The disgust about the way, a bigot media industry creates drama and divisiveness for cheap profit. The feeling of absolute triumph as we sat watching the LiveAid concert back in the day and Queen rocketed it from a mediocre popshow to a legendary event in just twenty minutes.

And even if the movie gets quite openly too biased some times and it kind of takes revenge ending up painting a more demonizing picture of Prenter than he was: This fictionalized characterization was exactly what was needed to make a point and have the last word about him. This guy fed Freddie to a scandal hungry press that had no sense of empathy or kindness and Penter tried very hard to destroy him after the breakup. And now everybody knows, because he is the villain of the movie now and Freddie will always be the greatest performer we ever had.

I also kind of "liked" the reminder, that just 30 years ago finding out and accepting to be gay or bi was so dangerous and afflicted with doubts, shame and struggle because the state of society, upbringing, lack of information and so often lack of support made it so much harder back then. And despite we are grown quite a bit as humans its still so much to do, because in the core of our world so much of this still exists. It was painful to watch and i guess that's how it should be. And of course the music and sound was fantastic.

Die beste Musik? Das "beste CD" hab ich jetzt mal geändert. Ich kaufe allerdings immer noch lieber Musik am Stück als Album statt irgendwelche Streaming-Playlists zu hören. Dieses Jahr ist mein Lieblingsalbum Dirty Computer von Janelle Monáe.

Das schönste Konzert? Nachdem wir letztes Jahr seit langem keinen gemeinsamen Konzertbesuch hatten, waren Astrid und ich dieses Jahr wieder unterwegs, und zwar in Heerlen bei der Aufführung der Carmina Burana von Les Fura des Baus.

Die meiste Zeit verbracht mit...? ...dem Wettlauf gegen Finanzamtdeadlines. Hat zum Glück jedes mal geklappt. Wobei das nicht wirklich was mit Glück zu tun hat sondern damit, dass ich wohl ganz gut Nerven behalten kann, je knapper es wird.

Die schönste Zeit verbracht damit...? Mit einem halben Jahr Verspätung endlich unser Zeitgeist LARP durchzuziehen und zu sehen, dass die Idee, ein LARP im Ghostbuster-Setting zu veranstalten, in dem ständig zwischen Siebzigern und Neunzigern gewechselt wird, jede Menge neue Mechaniken zum Einsatz kommen, ein erklecklicher technischer Aufwand betrieben wird und mit alledem persönliches Drama und - durchaus politische - Bedeutung zu erzeugen, wirklich gut funktionieren kann. Wenn etwas, worauf man eineinhalb Jahre hingearbeitet hat, dann tatsächlich stattfindet und auch noch allen beteiligten einen riesen Spaß macht, ist das ein großes Glück.

Vorherrschendes Gefühl 2018? Frust. Ich hab oben schon erklärt, warum. Und es ist eigentlich auch unfair, weil er viel zu viel überstrahlt, was wirklich schön war. In Wirklichkeit war es ein gutes und wichtiges Jahr (im Gegensatz zu einigen wirklich frustrierenden Jahren, bei denen ich im jeweiligen Jahresrückblick immer versucht habe, noch was positives rauszuholen) und ich hoffe, dass das Gefühl des Frustes irgendwann abklingt und die vielen schönen Erlebnisse bzw. die vielen coolen Dinge, die wir an den Start gebracht haben, die vorherrschenden Erinnerungen sein werden.

2018 zum ersten Mal getan? Ein Büro eröffnet. Wobei es noch nicht nicht eröffnet ist - ich nehme an, dass wir im kommenden Februar die Einweihungsfeier machen. Und bei Alarm für Cobra 11 mitgespielt - hm, auch das kann man erst nächstes Jahr sehen. Mich bei einem LARP in Spanien angemeldet... hm, das findet auch erst nächstes Jahr statt.

2018 nach langer Zeit wieder getan? Tapeziert.

3 Dinge, auf die ich gut hätte verzichten mögen? 1. Steuern für 2016 zahlen. 2. Steuervorauszahlungen 2018 zahlen. 3. Den komplett bewegungslosen August.

Die wichtigste Sache, von der ich jemanden überzeugen wollte? Manchmal ist es wichtig, anderen zu erzählen, was sie alles geschafft haben. Wie weit sie schon gekommen sind, übersehen manche nämlich gerne mal, vor allem wenn das Leben gerade über einen langen Zeitraum anstrengend ist (und man dabei nicht meine Schneeschipp-Mentalität hat). Da ist es dann gut, wenn jemand mal aufzeigt, wie viel Wegstrecke schon hinter einem liegt. Das hab ich dieses Jahr bei Menschen, die mir wichtig sind, öfter übernommen.

Das schönste Geschenk, das mir jemand gemacht hat? Hört sich jetzt sicher cheesy an, aber tatsächlich bin ich am dankbarsten dafür, dass mich die Menschen die ich mag oft daran erinnern, dass sie mich auch mögen.

Der schönste Satz, den jemand zu mir gesagt hat? Im Gegensatz zur letzten Antwort ist das sehr banal, aber es war tatsächlich "Nimm Dir mal ab Oktober nichts mehr vor" und leitete einen der interessantesten Aufträge und Kunden ein, die ich bisher hatte.

2018 war mit 1 Wort...? Durchhalten.