Irgendwie passt es ja, dass dieses Jahr der Mittelteil der neuen Star Wars Trilogie herausgekommen ist. Denn irgendwie fühlt sich dieses Jahr auch so an, als ob ich in einem Mittelteil eines Filmes mitgespielt hätte. Nachdem zunächst alles wirklich gut lief, kam ich ins Zweifeln, ergriff eine Gelegenheit, wieder in mein altes Leben zurückzukehren und stellte dann fest: Da geht es nicht zurück. Mehr noch: Ich will gar nicht mehr zurück. In der typischen westlichen Filmplot-Struktur ist das der 2. Akt: Der hört damit auf, dass der Hauptcharakter des Films einnen Rückzug macht und dabei natürlich scheitert, denn das ist die Stelle, an der er bemerkt, dass er die wichtige Entscheidung schon längst getroffen hat.

Insgesamt war das Jahr eigentlich eins der schönen Jahre: Es gab einen wunderbaren Urlaub, ich war auf coolen LARPs, ich habe wunderbare Freundinnen und Freunde mit denen ich schöne Dinge mache (zB auch einen inzwischen gut und regelmäßig laufenden Podcast, etwas, was ich seit Jahren haben wollte). Aber da über allem so ein bisschen das Gefühl schwebte, insgesamt in eine verkehrte Richtung zu laufen, war ich viel mehr genervt, besorgt und schlecht gelaunt als ich hätte sein müssen. Dafür maßgeblich verantwortlich war meine Entscheidung, mich noch mal anstellen zu lassen. Nicht falsch verstehen: Die Firma war top und die KollegInnen super. Aber es passte einfach nicht. Das passiert, wir waren uns darüber auch beidseitig einig und ich überlegte, warum es nicht passte. Der Grund war, wie ich mit dem Plot-Gleichnis versucht habe, zu bebildern: Ich bin eigentlich schon auf dem Weg ganz woanders hin, auch wenn ich das Anfang des Jahres noch gar nicht wusste, als ich die Vorstellungsgespräche hatte. Natürlich ist es müßig, sich darüber zu ärgern, aber so ein bisschen tu ich es doch, denn diese vier Monate haben mich mehr als nur aufgehalten. Sie haben mich zurückgeworfen und ich bin jetzt sehr darauf aus, diesen Setback wieder aufzuholen.

Nun zum alljährlichen Fragebogen:

(Und natürlich vorab auch wieder die Rückblicke auf 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003)

Zugenommen oder abgenommen? Gleich geblieben, meine ich.

Haare länger oder kürzer? Auch gleich geblieben.

Kurzsichtiger oder weitsichtiger? Jaja, auch gleich geblieben.

Mehr bewegt oder weniger? Weniger und dazu leider ungesünder. Dafür weiß ich jetzt, dass Laufen definitiv nicht meins ist, wenn ich nicht 2 Wochen lang Schmerzen im Knie haben will.

Mehr Kohle oder weniger? Weniger. Der Ausflug ins Angestelltenverhältnis hat mich auch finanziell ein gutes Jahr zurückgeworfen.

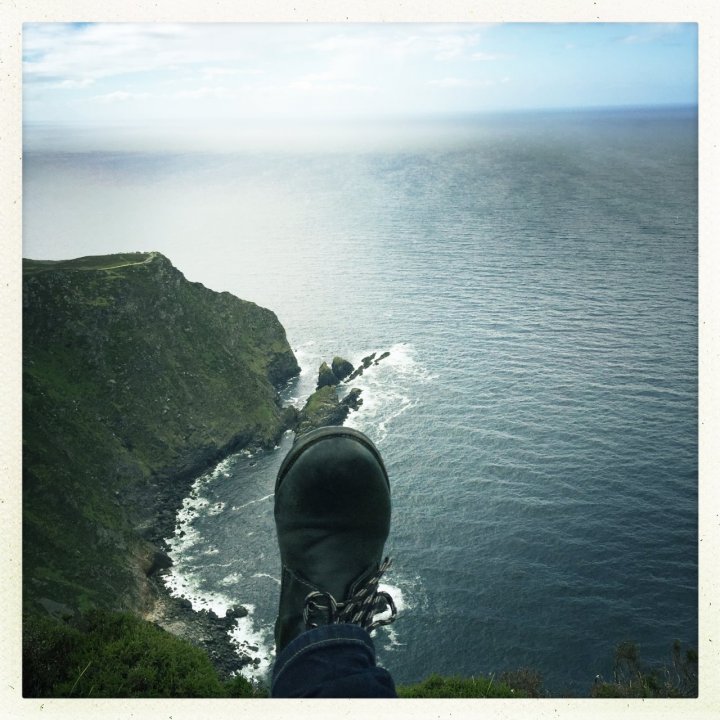

Mehr ausgegeben oder weniger? Mehr, weil dieses Jahr eine Woche Urlaub dran war. Eine Woche! So lange war ich seit 2007 nicht mehr weg.

Der hirnrissigste Plan? Mich noch mal anstellen zu lassen. Erstaunlich, wie man nach nur einem guten Jahr Selbständigkeit merkt, wie eingeschränkt man in einer Firma ist.

Die gefährlichste Unternehmung? Gefährlich war dieses Jahr zum Glück nichts. Ein gewisses Risiko war es wohl, aus dem Job wieder ins Freelancertum zurückzugehen ohne Reserven und erste Aufträge. Ich hab das mit Einparken bei Vollgas verglichen. Ich wusste aber, dass länger warten alles nur noch schwieriger machen würde.

Der beste Sex? Ich kann nicht klagen.

Die teuerste Anschaffung? Eine Steuerberaterin.

Das leckerste Essen? Fisch in Irland.

Das beeindruckendste Buch? Ich habe dieses Jahr zwar wieder etwas mehr gelesen, aber tatsächlich eher alte Bücher, die ich in meiner Jugend gelesen habe, wie zum Beispiel Robert Heinleins 'Die Katze, die durch Wände geht'.

Der ergreifendste Film? The Last Jedi. Eventuell gar nicht so sehr wegen der Story, die ist halt typisch Star Wars - inklusive der üblichen Plotholes und Zufälle (meine Güte, nach acht Filmen sollten die Leute sich doch dran gewöhnt haben und wenn nicht, warum schauen sie sie dann trotzdem immer wieder?). Nein, wegen Carrie Fisher. Ich habe jede einzelne Szene mit ihr geliebt und der musikalische Tribut am Ende war hart, weil er klar machte, dass man sie jetzt nie wieder in einem neune Film sehen wird. Always my Princess, always my General.

Die beste CD? My Terrible Friend, I Tried To Be Kind.

Das schönste Konzert? Dieses Jahr war das erste Jahr seit sehr langer Zeit, in dem ich auf keinem Konzert war. Das muss 2018 anders werden.

Die meiste Zeit verbracht mit...? Gefühlt dem Zahnarzt. Ich hab mir mit einem Körnerbrot ein Stück Backenzahn abgebrochen und war danach fünf Mal beim Zahnarzt, weil der natürlich zig andere Sachen gefunden und behandelt hat. Ja, musste auch alles sein.

Die schönste Zeit verbracht damit...? Auch dieses Jahr: Babysitten. Eine Woche Luna auf dem Conquest betreuen.

Vorherrschendes Gefühl 2017? Anspannung. Erst wegen des Jobs, dann weil der Job nicht das richtige war, dann weil ich bei Vollgas einparken muss (was immer noch im Gange ist).

2017 zum ersten Mal getan? In der Probezeit die Firma verlassen. Auf einer Bühne Klavier gespielt und gesungen.

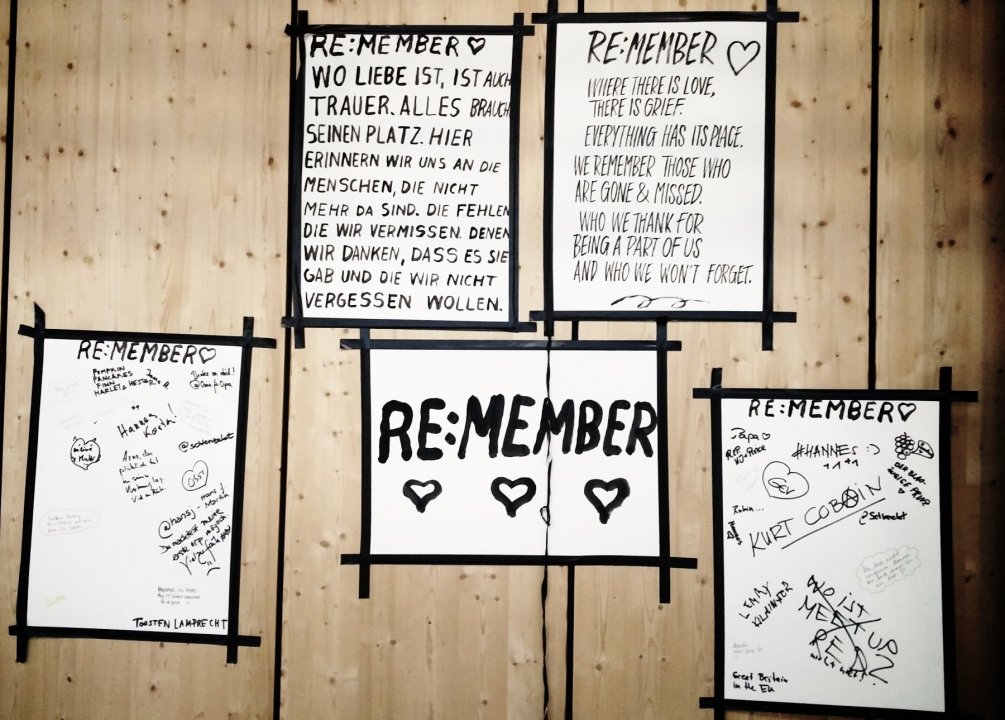

2017 nach langer Zeit wieder getan? Ich glaube nicht, dass ich dieses Jahr irgendwas gemacht habe, was ich lange Zeit nicht getan habe. Vielleicht "an die Schulzeit denken", da vor einigen Wochen eine Klassenkameradin verstorben ist und wir das zum Anlass nahmen, ein paar alte Fotos herauszukramen und zu teilen.

3 Dinge, auf die ich gut hätte verzichten mögen? 1. Meinem Bauchgefühl nicht getraut zu haben und einen Job anzunehmen, der nicht der richtige war. 2. Zahnarzt. 3. Dass Netflix Sense8 absetzte.

Die wichtigste Sache, von der ich jemanden überzeugen wollte? Dass Erinnerung wichtig ist.

Das schönste Geschenk, das mir jemand gemacht hat? Ein unerwartetes Kompliment an Karneval.

Der schönste Satz, den jemand zu mir gesagt hat? Besagtes Kompliment.

2017 war mit 1 Wort...? Act 2.